L’IMMAGINE NEL LESSICO CLASSICO

Luca Lattanzi ( docente di lettere al Liceo Classico “A. Caro”) ha prodotto una ricerca sul termine immagine nel lessico classico, che riteniamo fondamentale per il chiarimento di cui il concetto di immagine abbisogna.

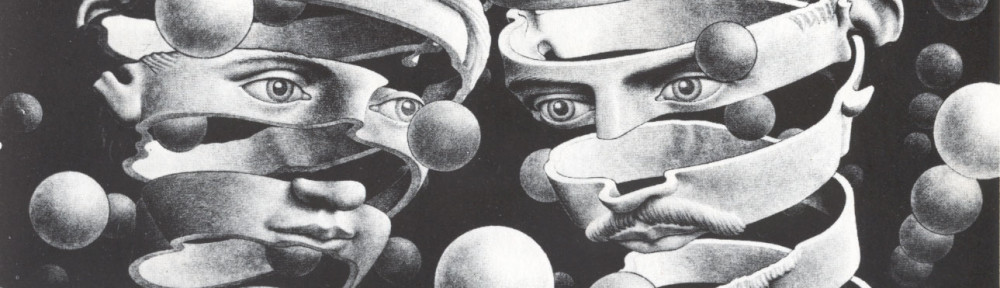

L’italiano immagine deriva dal latino imago, che a sua volta corrisponde in maniera piuttosto approssimativa ad una serie di termini che costituiscono il vocabolario greco dell’immagine. Di questi vocaboli greci nessuno è l’esatto equivalente dell’altro e nessuno è un preciso sinonimo del nostro immagine. Tale varietà non ha niente di casuale: l’immagine è di per se stessa qualcosa di plurale e di ambiguo; non si tratta né di un oggetto concreto né di un concetto, ma di “qualcosa di visibile che fa vedere altro”; un “oggetto visibile di secondo grado” che può non essere esso stesso il risultato diretto di una sensazione, ma un prodotto della memoria o dell’immaginazione. Inoltre il modo in cui è stata concepita l’immagine si è molto evoluto in funzione delle successive scoperte relative all’ottica e delle varie teorie della visione.

[éidolon]: è il termine più usato per ‘immagine’; ha come radice *weid-/woid-/wid- che troviamo anche nel latino video, da cui il nostro vedere. L’éidolon è ciò che si vede come se fosse la cosa stessa, mentre non si tratta che di un duplicato: ombre di morti nell’Odissea (XI 476); sosia di Elena creata da Era (Euripide, Elena, 33); effigie o ritratto che ci mette sotto gli occhi persone assenti o, infine, ciò che si mostra in uno specchio e che in realtà non è lì. In sintesi l’éidolon è qualcosa di visibile che porta con sé un’illusione, in opposizione a [éidos] o a [idéa], due vocaboli che derivano dalla medesima radice e che indicano la forma bella e vera che diventa in Platone ‘idea’ (Cratilo, 89b 3). Epicuro ha scelto il plurale [éidola] per designare tecnicamente i sottili involucri di atomi emanati dalla superficie degli oggetti che ci permettono di vedere penetrando nei nostri occhi (Lettera ad Erodoto, 46, 9), che restano invisibili durante il loro tragitto e che sono all’origine dell’immagine mentale o [phantasìa], che permette di convalidare o meno ciò che si vede (Ibid. 50, 2). L’accezione di ‘illusione senza consistenza’ di éidolon ha conferito al termine un senso talvolta peggiorativo, che si ritrova negli idoli della Bibbia (Re, II 17, 12) o negli idolatri degli iconoclasti.

[eikòn]: è un altro termine usuale, che viene dalla stessa radice del verbo [éoika], ‘essere simile a’. L’accezione principale rivela dunque un altro aspetto dell’immagine, peraltro legato al precedente, cioè la sua somiglianza con l’oggetto. L’impiego classico è analogo a quello di éidolon, ma il senso di ‘statua’ o di ‘ritratto’ è anteriore a quello di ‘immagine speculare’ o di ‘fantasma’. Ora, l’effigie conserva sempre qualcosa del suo modello, benché si presentino gradi diversi nella somiglianza.

Platone nel Sofista (235d-e) definisce l’eikòn come una riproduzione fedele, che conserva esattamente le proporzioni ed i colori dell’originale; eikòn evoca dunque piuttosto l’aspetto positivo dell’imitazione, ‘ciò che si attiene a ciò che esiste’, e si comprende perché abbia potuto generare il termine icona.

[phàntasma]: termine che Platone contrappone a eikòn: sostantivo che deriva dal verbo [phantàzomai], ‘diventare visibile’, ‘mostrarsi’, ‘apparire’, derivato a sua volta da [phàinomai], ‘mostrarsi’, ‘apparire’, ‘sembrare’. Il filosofo definisce il significato di phàntasma prendendo come esempio la pratica dei pittori, che rappresentano gli oggetti non esattamente come sono, ma come essi appaiono a seconda della loro posizione e del punto di vista dell’osservatore (236b); il termine tuttavia non corrisponde al nostro ‘simulacro’, che indica qualcosa a cui nessuno crede veramente, perché phàntasma indica piuttosto un’apparenza in grado di trarre in inganno, un’illusione ottica ben riuscita.

[émphasis]: altro vocabolo, più tecnico, che deriva come phàntasma da phàinomai con l’aggiunta della preposizione [en], ( lat. in). Aristotele lo impiega per designare l’effetto visivo di una “spezzatura” o riflessione [anàklasis] dello sguardo che incontra un ostacolo; non importa che tale effetto sia un’immagine nitida o no, essa può ridursi infatti a delle semplici macchie colorate (Meteorologica, 372a 30–372b 8). Il termine va accostato a [énoptron] o [kàtoptron], ‘specchio’, che designa ‘ciò nel quale (o nel fondo del quale) si vede’. L’ém-phasis è ‘ciò che appare in’, nell’acqua o nel bronzo di un’armatura; un puro apparire, che può essere soltanto apparenza, come l’arcobaleno il quale, riflesso multiplo del sole nelle goccioline d’acqua di una nube, non ha esistenza in sé; un’apparenza da accostare alle apparizioni, phantàsmata (plur. di phàntasma), dei nostri sogni, il cui carattere labile richiama un’immagine che trema nell’acqua al minimo soffio (La divinazione nel sonno, 464b 8-13). Il termine designa ciò che si fa vedere dietro una superficie riflettente o rifrangente, illusione senza consistenza che non si trova veramente là dove la si vede, né come la si vede.

Per i greci dunque l’accezione ottica di émphasis si fonda sull’idea che la vista e non la luce rimbalzi sull’ostacolo, come sarà fino al sec. XI, e una sola parola, anàklasis, serve ad indicare sia la riflessione sia la rifrazione.

[týpos]: ‘impronta’ è un altro termine da ricordare; originariamente poteva indicare, ad esempio, la traccia di un piede sulla sabbia o di un sigillo sulla cera. Fino al IV sec. a. C. venne usato come modello per spiegare la presenza di immagini negli specchi, come se esse fossero state impresse tramite l’aria, oppure fu impiegato da Democrito per spiegare la visione a partire dall’immagine-impronta che si vede nell’occhio di un altro quando lo si guarda da vicino (La sensazione e il sensibile, 437b 5-10).

Quella di ‘immagine’ è dunque una nozione falsamente evidente di cui bisogna diffidare; presso i Greci è soltanto a partire dal III sec. a. C. che essa viene spiegata – e soltanto in una dotta teoria degli specchi – con la riflessione.

IMAGO: evoca grazie alla sua origine (la stessa del verbo imitor, ‘imitare’) una imitazione materiale. Si tratta propriamente di una statua o di un ritratto e più in particolare delle maschere in cera degli antenati che i nobili facevano portare in processione ai funerali. Si tratta dunque di ciò che si presenta come un duplicato che può essere anche l’ombra di un morto (Virgilio, Eneide, IV 654), uno spettro (Ibid. IV 773) o ancora un’immagine speculare (Lucrezio, La natura, IV 156). Se tuttavia l’imago può manifestarsi in maniera allucinatoria o virtuale, ella possiede più spesso la realtà di una riproduzione. Cicerone (De finibus, I 21) traduce con il plurale imagines gli éidola degli epicurei.

SIMULACRUM: Lucrezio per tradurre éidola utilizza invece simulacra, da simulo, ‘simulare’, ‘copiare’, ‘imitare’, che a sua volta deriva dall’aggettivo similis, ‘simile’. Il valore di imago e quello di simulacrum sono analoghi: indicano entrambi un’immagine-ritratto dell’oggetto, nozione che si ritrova anche nelle parole che designano il risultato di una tecnica di riproduzione: figura o effigies (entrambe da fingo, propriamente ‘modellare nell’argilla’) forma (propriamente ‘stampo’, per coniare monete, produrre formaggio ecc.), o anche pictura (da pingo, in origine ‘ricamare’ o ‘tatuare’, poi ‘dipingere’).