Non è facile scrollarsi di dosso una mentalità corrente, secondo la quale ingenuità, sincerità, semplicità, spontaneità, innocenza, fiducia e (persino) onestà, sono diventati sinonimi di dabbenaggine, sprovvedutezza, inesperienza, creduloneria, mancanza di furbizia e malizia.

Sarà utile, perciò, riscoprire come in origine tutti questi termini avessero, al contrario, significati altamente positivi e indicassero i punti di forza della personalità, piuttosto che elementi di debolezza dai quali emendarsi al più presto.

L’INGENUITA’

ovvero, la libertà del pensiero (ingenuo, ingegnoso e geniale)

In-genuo deriva dal latino in (dentro) e genus (nato, generato) e indicava il neonato che il padre prendeva sulle ginocchia (genu), per attestare che esso era nato all’interno della stirpe romana (e non da schiavi o da barbari) e quindi era libero. Il significato originario di ingenuità era, dunque, quello della libertà dai vincoli della schiavitù. In senso figurato possiamo dire che l’ingenuità scientifica sta a indicare la libertà dai vincoli dei pregiudizi e del conformismo, la libertà di poter dare nuove risposte a vecchi problemi.

Non è un caso che in-genuo, ingegno e geniale rimandino alla stessa radice gen, quasi a indicare che lo stato di “libertà mentale” sia la condizione necessaria per favorire la creatività del genio, cioè la capacità di inventare soluzioni nuove e impreviste (il colpo di genio, che si credeva ispirato da una divinità, il genio).

Da questo punto di vista perdere l’ingenuità equivale a perdere la propria libertà di pensiero, adeguarsi ai luoghi comuni, accettare acriticamente le mode correnti e, in fondo, rinunciare ad essere se stessi in modo originale.

Lo sviluppo della scienza è stato determinato da persone (Copernico, Galileo, Newton, Einstein, Hawking, …) che hanno avuto il coraggio di essere ingenui, e quindi geniali, pensando in maniera differente dalla maggioranza delle persone del proprio tempo.

Conservare un certo grado di ingenuità vuol dire, inoltre, conservare un legame originario e immediato con il mondo e la capacità di osservare le sue manifestazioni come se fosse sempre la prima volta, accantonando (almeno inizialmente) le forme e le categorie già stabilite dalla consuetudine.

LA SPONTANEITA’

ovvero, la libertà di seguire la propria volontà

Spontaneità deriva dall’avverbio latino sponte (per propria volontà, volontariamente).

Il bambino è spontaneo perché si sente libero da imposizioni e segue istintivamente i propri impulsi, e la propria volontà, senza timore di essere giudicato né bisogno di compiacere il parere altrui.

Questo preoccupa non poco noi adulti, che temiamo per la sua sicurezza e vorremmo inquadrarlo al più presto entro le regole di un comportamento più prudente e assennato.

Siamo abituati a pensare che istinto e coscienza siano due termini tra loro antitetici e abbiamo imparato a diffidare degli impulsi e delle emozioni che muovono i nostri comportamenti.

Le ricerche più recenti degli psicologi e dei neuroscienziati ci hanno rivelato, invece, che non esiste una “razionalità” staccata dalle emozioni e che le emozioni sono la “forza motrice” del cervello.

Il problema non è, dunque, quello di reprimere impulsi ed emozioni, ma quello di armonizzarli ed educarli in una visione integrata dello sviluppo cognitivo ed emotivo.

LA SINCERITA’

ovvero, la capacità di esprimersi liberamente (senza “maschere”)

Sembra che in origine il termine sincero fosse legato all’espressione latina sine cera usata per indicare il miele puro, senza tracce di cera; la radice sin- è, d’altra parte, la stessa di simplex (semplice, puro). E’ sufficiente, però, pensare al cerone, il cosmetico a base di cera che usano gli attori, per capire che sine cera possa anche assumere il significato di senza maschera.

Il bambino è sincero perché non ha bisogno di mascherare i propri pensieri e le proprie emozioni. La sua sincerità appare in tal modo strettamente legata alla sua spontaneità; poiché si sente libero di seguire i suoi impulsi, non sente nemmeno il bisogno di dissimularli e mascherarli.

Un bambino che si esprime spontaneamente, ci consente di cogliere i suoi pensieri e le sue emozioni allo stato, per così dire, “nascente” e ci interroga sul modo migliore per accompagnare la sua elaborazione, mettendo in preventivo che il risultato di questa libera evoluzione potrebbe anche portarci a rivedere parzialmente o totalmente convinzioni che diamo ormai per scontate.

LA CURIOSITA’

ovvero, il bisogno di esplorare e scoprire cose nuove

Abbiamo già visto nell’excursus sui primi tre anni della vita del bambino, che la curiosità rappresenta una componente essenziale della sua crescita emotiva e cognitiva.

Abbiamo anche visto come i genitori possono rispettare e assecondare questa sua naturale curiosità, favorendo la gioia dell’apprendimento e della scoperta di nuove esperienze.

Ora vogliamo specificare che la curiosità è anche uno dei grandi motori della conoscenza scientifica e un potente fattore di sviluppo e di salute mentale degli individui.

Albert Einstein ha scritto:

“Non ho particolari talenti. Sono solo appassionatamente curioso”…

La cosa più bella che noi possiamo provare è il senso del mistero:

esso è la sorgente di tutta l’arte e di tutta la scienza.

Colui che non ha mai provato questa emozione, colui che non sa più fermarsi a meditare è come morto, i suoi occhi sono chiusi.

Rifletti sul fascino del mistero e sugli effetti che esso produce.

Il mistero è la prima, fondamentale, primordiale emozione che ha accompagnato l’uomo dalla sua comparsa sulla terra. Il passare del tempo, lo scorrere di un fiume, il fragore di un fulmine, la riproduzione, l’amore.

Tutto questo è ciò che l’uomo si è trovato davanti senza un perché o una spiegazione. Perché? È la domanda per eccellenza, quella che ha mosso lo spirito umano sin dai primordi, a cercare di oltrepassare quel muro, il mistero per l’appunto. Il mistero è come un banco di nebbia che avvolge ciò che non conosciamo, dalle cose più semplici sino alla verità assoluta, quella che i filosofi vanno cercando da secoli. Il mistero è quella sensazione che ti spinge a continuare, ad andare oltre, a non fermarti fino al momento in cui quel velo, quel banco di nebbia non è sparito completamente.

La lotta, la fatica nel districarsi nei misteri della vita è ciò che mantiene in vita ognuno di noi. Tu puoi spendere una vita intera alla ricerca di qualcosa, anche una cosa sola, e la ricerca ti appassiona, ti eccita, ti spinge ad alzarti ogni mattino dal letto. Può essere difficile, faticoso, ma quando la trovi, quando raggiungi il tuo obbiettivo, per un attimo, ti senti realizzato, felice, padrone del mondo. Ma è una sensazione momentanea, perché per un banco di nebbia che hai diradato nella tua mente, altri cento, mille ti attendono, ed è la consapevolezza che non vivrai abbastanza a lungo per diradarli tutti che un po’ ti affascina e un po’ ti abbatte. Il mistero è ciò che crea attrazione, ciò che sta alla base del fascino, umano e delle cose.

La curiosità più autentica, quella scientifica e filosofica, affonda, quindi, le sue radici nel senso del mistero che ci coglie di fronte alle manifestazioni del mondo in cui viviamo.

Essa nasce dalla consapevolezza che non potrà mai essere definitivamente appagata, perché “per un banco di nebbia diradato, altri cento, mille ci attendono”.

La curiosità che si alimenta del senso del mistero accompagna l’uomo per tutta la vita, perché “non vivremo abbastanza a lungo da diradarli tutti”.

Certo, esiste una curiosità meno nobile, che è quella che degrada nel desiderio inopportuno e fastidioso di intrometterci nei fatti altrui, nella morbosa attrazione che porta a curiosare su un incidente stradale per provare il sollievo inconscio di non esserne coinvolti, o a seguire i pettegolezzi sulle disavventure delle persone famose, per quell’inconfessabile piacere provocato dalle sfortune altrui.

Ma qui vogliamo occuparci della curiosità che trae il suo significato più positivo dal termine latino curiosus, colui che ha cura, premura, sollecitudine, riguardo per qualcuno o qualcosa.

E’ questa la curiosità che dobbiamo coltivare nei bambini e conservare negli adulti.

Cosa alimenta la curiosità? E cosa la spegne?

Quando si spegne il senso del mistero, di cui parlava Einstein, la curiosità viene meno, ci sentiamo “arrivati” e pensiamo di non aver più niente da imparare, le nostre convinzioni diventano assolute e “senza ombra di dubbio”, il mondo diventa noioso e banale.

Smettiamo di essere curiosi quando ci adagiamo acriticamente sul conformismo dell’opinione corrente e cominciamo ad aver paura delle novità che non rientrano più nei nostri schemi mentali.

La curiosità cresce, invece, quando teniamo la mente aperta e accettiamo che qualcosa di nuovo possa cambiare le nostre opinioni; quando non diamo niente per scontato e continuiamo a farci domande; quando consideriamo divertente imparare qualcosa di nuovo.

Abbiamo forse qualcosa da imparare anche dalla variante meno nobile della curiosità, quella che ci fa “ficcare il naso” in faccende che non ci riguardano, “tendere l’orecchio” per carpire segreti, “sbirciare” di nascosto con la coda dell’occhio o essere “indiscreti” per “mancanza di tatto”. Tutti questi termini, per quanto negativi, sembrano indicare che la curiosità riesce a mobilitare tutti gli organi di senso per soddisfare il suo bisogno di sapere (e anche il sapere è a sua volta connesso con il sapore).

Questa dimensione sensoriale delle esperienze è fondamentale per promuovere una conoscenza integrale che non voglia scadere nel nozionismo astratto e nel verbalismo.

L’INNOCENZA

ovvero, la libertà di sbagliare senza sentirsi in colpa

Se rivolgete una qualsiasi domanda a una classe di studenti di scuola media o superiore, prima che qualcuno azzardi una risposta, passeranno molti secondi di imbarazzato silenzio.

Se la stessa domanda la fate in una scuola dell’infanzia, sarete subito sommersi da un frastuono di risposte che si accavallano tra loro.

Che cosa cambia, crescendo, nella mente dei ragazzi?

Se si osserva la crescita di un individuo, dall’infanzia fino alla cosiddetta maturità, si nota una sorta di mutazione nel modo di pensare e di reagire alle prove della vita.

All’innocenza del bambino, che sbaglia senza sentirsi in colpa (innocente vuol dire “che non nuoce, che non ha capacità e volontà di fare il male”), subentra la paura di sbagliare e il senso di colpa per aver sbagliato. Sbagliando si finisce per “sentirsi sbagliati” e “sentirsi in colpa” per aver tradito le aspettative, l’affetto e la stima delle persone che avevano fiducia in noi.

Gli errori, anziché essere vissuti come opportunità di crescita, diventano causa di frustrazione e scoramento.

Se, per incoraggiarlo, ricordate a uno studente il vecchio adagio “sbagliando s’impara”, è probabile che dentro di sé pensi: “sì, però intanto si prende un brutto voto e si fa brutta figura”.

Come evitare che la crescita scolastica venga intossicata da questo veleno?

Cominciamo col precisare che il vecchio adagio (sbagliando s’impara) non ha una mera funzione consolatoria, ma contiene un solido fondamento pedagogico, che è alla base, per esempio, di quello che viene chiamato Metodo di apprendimento per prove ed errori.

Occorre, più in generale, sviluppare una pedagogia dell’errore, basata sulla consapevolezza che l’apprendimento costituisce un processo destinato a non concludersi mai nel corso della vita, un cammino faticoso ed entusiasmante, fatto di continui avanzamenti, arretramenti e revisioni.

Una pedagogia di questo tipo non giustifica l’errore, ma lo considera un passaggio necessario della ricerca, della formazione e della crescita.

Conservare l’innocenza dei bambini, significa probabilmente mantenere proprio questa libertà di sbagliare, senza sentirsi in colpa e senza perdere la stima di sé e quella degli altri.

Significa forse essere lassisti e troppo tolleranti? Niente affatto. Vuol dire, al contrario , tentare di rimuovere i blocchi emotivi e mentali, che impediscono ai bambini di liberare le loro energie creative e fossilizzano gli adulti nelle loro cristallizzate certezze.

Tutta la storia del pensiero filosofico e scientifico ci dimostra che le idee non si sono mai sviluppate in modo lineare e ordinato, seguendo un’unica via, ben diritta e lastricata; le vie del pensiero sono state sempre contorte e intricate; alcune volte si è arrivati alle stesse conclusioni seguendo strade diverse; altre volte si è giunti a conclusioni diverse partendo dallo stresso crocevia; altre volte ancora (ed è il caso che ora ci interessa) si sono fatte scoperte importanti imboccando strade sbagliate, che non figuravano nemmeno sulle carte ufficiali.

Se, per esempio, Colombo non avesse sbagliato i suoi calcoli sulla distanza tra la Spagna e la Cina (stimandola di molto inferiore), non si sarebbe mai avventurato nell’Oceano e non avrebbe mai scoperto (per fortuna sua e dei suoi marinai) un nuovo continente.

Molte altre scoperte più recenti sono avvenute per errore o per caso, cercando altre cose, come, ad esempio, i raggi X, la penicillina, l’anestesia, il pace-maker, il forno a microonde, …

Un altro aspetto su cui riflettere è che quando insegniamo, noi presentiamo concetti molto difficili (principi morali o nozioni scientifiche), come se fossero verità assolute, immutabili, giuste e “corrette”, da imparare, ripetere e applicare; ogni scostamento dalle formulazioni codificate viene sanzionato come “errore” da correggere.

Dimentichiamo, così facendo, che ognuna di quelle nozioni ha avuto una storia travagliata e che la formulazione che noi ne diamo è destinata a essere superata e diventare errore a sua volta di fronte a nuove acquisizioni. Oggi consideriamo come errori quelle che un tempo erano considerate verità assolute, e in futuro si riveleranno errate (o parziali) molte delle nostre convinzioni attuali.

Se, per esempio, un bambino ci chiedesse di spiegargli perché gli oggetti cadono a terra, noi troveremmo del tutto naturale rispondergli che questo avviene perché la Terra attrae i corpi con la forza di gravità. Saremmo anche convinti di avergli fornito una risposta semplice, chiara e, soprattutto, corretta (chi non lo sa, che esiste la “famosa” forza di gravità?).

Eppure, questa spiegazione non sarebbe né semplice né corretta. Il bambino, infatti, non è in grado di capirne il significato profondo, perché l’idea di una forza che fa attrarre reciprocamente due corpi distanti e separati tra loro, è talmente astratta e rivoluzionaria, che solo un genio come Newton è stato capace di concepirla. A forza di ripeterla, l’abbiamo fatta diventare una “nozione” banale e scontata, ma il suo vero significato continua a restare oscuro ai più.

Non sarebbe nemmeno una risposta corretta, se per “corretto” intendiamo qualcosa di assolutamente vero e immutabile nel tempo.

Fossimo stati nel medioevo, al nostro bambino avremmo risposto, in base alla teoria dei “luoghi naturali”, secondo la quale ogni “elemento” allontanato dal suo “luogo naturale” (terra, acqua, aria o fuoco), tenderebbe a farvi ritorno; così una pietra (che è composta prevalentemente di terra), una volta sollevata da terra tenderà “naturalmente” a tornarvi, mentre una bolla d’aria immersa nell’acqua, tenderà a risalire verso il luogo naturale dell’aria che è più in alto rispetto a quelli della terra e all’acqua.

Fossimo stati nel medioevo, al nostro bambino avremmo risposto, in base alla teoria dei “luoghi naturali”, secondo la quale ogni “elemento” allontanato dal suo “luogo naturale” (terra, acqua, aria o fuoco), tenderebbe a farvi ritorno; così una pietra (che è composta prevalentemente di terra), una volta sollevata da terra tenderà “naturalmente” a tornarvi, mentre una bolla d’aria immersa nell’acqua, tenderà a risalire verso il luogo naturale dell’aria che è più in alto rispetto a quelli della terra e all’acqua.

Oltretutto, questa teoria di una sorta di “ritorno a casa” degli oggetti, presenta una forte analogia “emotiva” con il desiderio che il bambino sente, di ritornare nel suo “luogo naturale” (la casa e i genitori), quando ne è stato troppo lontano.

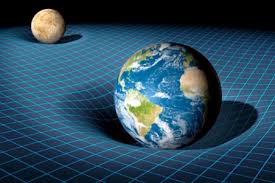

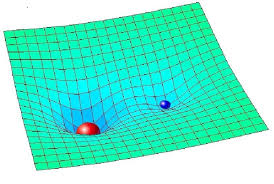

Oggi, dopo che il genio di Albert Einstein ha concepito La Teoria Generale della Relatività, la risposta più corretta (cioè la più aggiornata) dovrebbe suonare grosso modo così:

i corpi cadono a terra, perché la massa della terra crea un curvatura dello spazio circostante e i corpi seguono quella curvatura.

Probabilmente anche questa spiegazione risulterebbe più vicina all’intuizione del bambino; basterebbe, infatti, mostrargli cosa accade quando una sfera più grande (la Terra) e una più piccola (l’oggetto) sono appoggiati su una superficie elastica.

Come si vede, non c’è nulla, almeno nella sfera dell’umano, che possa pretendere di considerarsi assolutamente vero e definitivo; al contrario, le nostre concezioni sono irrimediabilmente provvisorie e relative nel tempo e sempre esposte a revisioni e smentite.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum (errare è umano, ma perseverare è diabolico), dicevano saggiamente i latini, indicandoci che l’errore fa parte della nostra umanità. Non dobbiamo sentirci in colpa per aver sbagliato in buona fede, ma solo se una volta compreso l’errore ci rifiutiamo di correggerlo.

Se questo è valido in generale, lo è ancor di più sul piano scolastico, dove i nostri errori non arrecano danno ad alcuno e sono più facilmente scusabili, perché i concetti che noi dobbiamo acquisire non sono affatto banali, ma hanno richiesto il lavoro di grandi scienziati e filosofi per essere chiariti. Perché devo sentirmi in colpa, ad esempio, per non aver capito il principio d’inerzia, se non lo aveva capito nemmeno Aristotele e hanno dovuto spiegarlo nientemeno che Galileo e Newton? Abbiate pazienza, trovate il modo di spiegarmelo meglio e ci arriverò anch’io a capirne qualcosa. A meno che non vi accontentiate di sentirmi ripetere a memoria il suo enunciato, come un pappagallo.

Così potrebbe protestare il povero studente messo sotto “accusa” per aver sbagliato.

Anche il vocabolario invoca per lui un po’ di clemenza, ricordando alla “corte” che i termini colpa e sbaglio avevano in origine il significato di “mancare un bersaglio”; sbaglio, d’altro canto, è molto vicino ad abbaglio e sembra indicare un accecamento momentaneo che ci impedisce di cogliere il bersaglio; anche l’errore è l’effetto dell’errare, cioè di una deviazione momentanea dalla verità.

Persino il diritto distingue tra colpa e delitto, tra colposo e volontario; la colpa è l’infrazione involontaria di una disposizione o di una legge, il delitto presuppone invece una trasgressione volontaria e premeditata.

Abbiamo buone ragioni, in conclusione, per proclamarci innocenti come bambini e liberare il processo di apprendimento da un inutile e dannoso senso di colpa, che avvelena il piacere di imparare cose nuove e deprime la nostra motivazione a esplorare nuove strade.

LA FANTASIA CREATIVA

ovvero, il piacere di immaginare e creare cose nuove

Tutte le doti infantili che abbiamo esaminato finora (ingenuità, spontaneità, sincerità, curiosità, innocenza) consentono al bambino di affrontare il mondo con una grande libertà mentale.

Si creano così le condizioni favorevoli affinché egli possa sviluppare facoltà importanti come la fantasia, l’immaginazione, l’invenzione e la creatività.

La fantasia permette al bambino di pensare liberamente anche le cose più assurde e impossibili, a partire dalla realtà che lo circonda e dalle emozioni che si agitano in lui.

L’immaginazione conferisce una forma visibile a ciò che la fantasia concepisce, anche quando questo va oltre le cose reali.

Attraverso l’invenzione il bambino comincia, invece, a proporsi di realizzare qualcosa che abbia anche una qualche utilità.

La creatività, infine, porta il bambino a misurarsi con gli elementi concreti necessari per la realizzazione di ciò che la sua fantasia ha concepito e progettato.

LA GIOCONDITA’

ovvero, il piacere di apprendere e conoscere (il gioco)

L’ultima dote infantile che non dovremmo perdere da adulti è la giocondità.

E’ senso comune che i bambini siano portatori di gioia e ispirino grande tenerezza.

Giocondo deriva dal latino iocundum (della stessa radice di iuvare ‘giovare”) e significa “ che procura gioia, dilettevole, gradevole”. Non è azzardato, tuttavia, accostare questo termine a giocoso (che ama giocare, scherzare, allegro, festoso).

E’ sufficiente, d’altra parte, osservare dei bambini che giocano, per capire che il gioco è per loro una fonte primaria di gioia, divertimento e allegria.

Abbiamo già visto nell’excursus sui primi tre anni di vita del bambino come il gioco sia anche un’attività fondamentale per il suo sviluppo psico-fisico, cognitivo e sociale.

Il bambino è un meraviglioso esempio di crescita gioiosa, della possibilità, cioè, di far sì che l’apprendimento di nuove abilità e conoscenze sia anche una fonte di grande piacere. Purtroppo, salvo rare eccezioni, lo studio viene vissuto prevalentemente come un “sacrificio” al quale ci si sottopone solo per paura dei voti e delle bocciature, che potrebbero precludere il conseguimento del titolo di studio e la speranza di un futuro lavoro.

Come sorprendersi, allora, se le più straordinarie creazioni della mente umana (lettere, scienza, arte) finiscono per perdere il loro fascino, riducendosi a diventare fredde “materie di studio”, a ostacoli da superare nella corsa verso il titolo.

La domanda ricorrente che gli studenti si fanno in cuor loro è: “ma a che serve?”.

E’ una domanda terribile e difficile, perché è come se ci dicessero che non si sentono coinvolti, che non capiscono il senso di quel che si fa ogni giorno sui banchi di scuola e che non ne vedono un’utilità pratica immediata.

Le nostre risposte sono sempre generiche e insufficienti: studi per la tua cultura generale; studi perché un domani ti servirà per la tua professione.

Così facendo noi rimandiamo la risposta a qualcosa di molto vago, lontano e incerto (un domani, la professione); è come se dicessimo loro “aspetta di finire la scuola e lo capirai” . Ci manca il coraggio di rispondere che si studia perché è bello, perché ci arricchisce la vita, perché ci rende più felici; soprattutto non riusciamo a far capire loro che questa dimensione entusiasmante dello studio potremmo viverla ogni giorno, in ogni singola ora di lezione, in cui le nostre menti (di insegnanti ed alunni) hanno l’occasione di trovarsi di fronte alle meraviglie del pensiero umano.

Capire il teorema di Pitagora o il principio di Archimede, non è soltanto qualcosa che potrà servirmi un domani (se e quando farò il perito o l’ingegnere), ma è soprattutto una enorme conquista della mia mente, di cui posso andare fiero, traendone motivo di piacere e gratificazione.

La cultura non deve solo “servire a qualcosa”, ma ha un valore in sé, che ci accompagnerà per tutta la vita, indipendentemente dal lavoro che faremo.

Vale la pena di richiamare quanto abbiamo già visto in Aristotele:

Cosicché, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza,

è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica.

La cultura non può essere ridotta a semplice “formazione professionale”, allo stesso modo in cui una persona non può essere ridotta al semplice lavoro che fa.

Studi recenti hanno anche dimostrato che le persone che coltivano i loro interessi culturali, ne hanno un beneficio permanente sul piano della salute fisica, mentale e sociale.

Nessuno vuole negare che lo studio comporti anche impegno e sacrificio, ma tutti abbiamo sperimentato che quando siamo impegnati in qualcosa che riteniamo bello e importante per noi, anche la fatica ci sembra più leggera e a volte persino piacevole.

Questo i bambini ce lo dimostrano ogni volta che si mettono a giocare liberamente.

Il gioco ha per il bambino una serietà e un’importanza pari a quelle del lavoro per un adulto. Si potrebbe dire che il gioco sia il primo vero lavoro dell’uomo, perché nel gioco si sviluppano quelle capacità che si metteranno a frutto nel futuro lavoro.

Pensare che il gioco sia qualcosa di transitorio e circoscritto all’infanzia, significa dimenticare che il gioco è alla base di ogni organizzazione sociale e culturale (come ha mostrato per primo Johan Huizinga in Homo Ludens).

Significa anche rassegnarsi a pensare che il lavoratore sia condannato a perdere la gratificazione e la giocondità che hanno accompagnato le sue esperienze infantili.

Purtroppo, anche il linguaggio comune sembra spingerci a questa rassegnazione.

Nel nostro dialetto non si diceva, ad esempio, “vado a lavorare”, ma “vaco a fatigà”.

Abbiamo già accennato come tutti i termini che hanno un valore positivo se riferiti ai bambini, diventano negativi se riferiti agli adulti (ingenuo, sincero, semplice, spontaneo, innocente, fiducioso). Nemmeno il termine giocondo fa eccezione e diventa sinonimo di “fessacchiotto”. C’era un modo di dire, che si usava quando qualcuno cercava di imbrogliarci, facendo leva sulla nostra buona fede. Ci si passava l’indice sulla fronte e si chiedeva “Ma che c’è scritto giocondo”.

Per quanto difficile possa sembrare l’impresa, dobbiamo cercare di non perdere i talenti che abbiamo ricevuto da bambini e di metterli a frutto perché facciano di noi degli adulti migliori.